Zu verstehen, wie sich Leoparden und Löwen in ihrer Umgebung bewegen, ist zentral für ihren Schutz – und für ein friedliches Zusammenleben mit den Menschen. Bei Leopard Ecology & Conservation stehen diese Bewegungsstudien im Zentrum unserer Arbeit. Mit modernster Technologie und dem reichen Wissen im Tracking der San wollen wir aufzeigen, welche Muster, Herausforderungen und Bedürfnisse den Alltag von Leoparden und Löwen in der Kalahari prägen.

Was ist an Bewegungsmustern interessant?

Grosse Raubtiere sind wahre Architekten der Natur: Ihre Bewegungen beeinflussen Beutetiere, die Vegetation – und sogar das Leben der Menschen. In der trockenen Kalahari schwanken Nahrung und Wasser jedoch stark von Saison zu Saison. Löwen und Leoparden müssen sich anpassen und durch riesige Gebiete streifen, oft weit grösser als jene von Artgenossen in ressourcenreichen Regionen. Ihre Wege sind nicht zufällig: Sie folgen Beutevorkommen, klimatischen Bedingungen, Fortpflanzungszyklen, Territoriumsgrenzen und selbst Begegnungen mit anderen Raubtieren. Indem wir diese Bewegungen erforschen, erfahren wir, wie sie in einem der härtesten Ökosystemen der Erde überleben – und können gezielt Schutzmassnahmen entwickeln.

Hightech im Einsatz: GPS-Halsbänder

Um diese Bewegungsmuster sichtbar zu machen, besendern wir ausgewählte Löwen und Leoparden mit hochmodernen GPS-Halsbändern. Jedes Halsband bleibt zwei bis drei Jahre am Tier und zeichnet Positionen in kurzen Abständen auf – manchmal alle fünf Minuten. So entsteht ein detailliertes Bild ihres Alltags: Wie weit sie wandern, wo sie ruhen, wo sie jagen.

Gemeinsam mit dem Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie, Konstanz, entwickeln wir zudem neue Halsbänder, die mit Bewegungssensoren arbeiten. Diese ermöglichen es uns, noch genauer zu erkennen, ob ein Tier gerade jagt, frisst oder ruht. Damit gehört unser Kalahari-Forschungsgebiet zu den Vorreitern in der Wildtier-Telemetrie – unter einigen der anspruchsvollsten Feldbedingungen überhaupt.

Wissenschaft trifft traditionelles Wissen

Das Besondere an LEC ist die enge Zusammenarbeit mit den San-Trackern. Sie lesen Spuren im Sand, erkennen kleinste Zeichen in der Umgebung und überprüfen so die GPS-Daten direkt vor Ort. Zeigt die Technik zum Beispiel eine auffällige Häufung von Bewegungen, deutet das oft auf einen Riss hin. Die Tracker gehen hin, lesen die Spuren, bestimmen das erlegte Tier und rekonstruieren den Ablauf der Jagd. Diese Verbindung von moderner Forschung und traditioneller Expertise liefert Erkenntnisse von unvergleichlicher Genauigkeit.

Was uns die Daten verraten

Über die Jahre hat unser Langzeitprojekt eine einzigartige Datenbank aufgebaut, die weltweit von Forschenden genutzt wird. Einige wichtige Erkenntnisse:

- Aussergewöhnlich grosse Reviere: Ein sesshafter Leopard im Kalahari beansprucht Gebiete von bis zu 950 km² – Männchen manchmal fast 3’000 km². Damit gehören sie zu den grössten bekannten Revieren dieser Art weltweit.

- Saisonale Bewegungsmuster: Weibchen sind nach der Regenzeit besonders mobil und halten sich häufiger in Wassernähe auf, weil dort mehr Beutetiere vorkommen.

- Tägliche Distanzen: Kalahari-Löwen legen im Schnitt 17 km pro Tag zurück – eine enorme Ausdauerleistung in einer kargen Landschaft.

- Territoriales Verhalten: Männchen bewegen sich oft auf geradlinigeren Routen, um Grenzen zu kontrollieren und ihr Territorium zu sichern.

Zusammenarbeit mit den Menschen

Ein besonders wichtiger Nutzen dieser Forschung ist die Vorbeugung von Konflikten mit der lokalen Bevölkerung. Wenn GPS-Daten zeigen, dass ein Raubtier in die Nähe von Nutztieren kommt, kann LEC die Gemeinschaft sofort informieren und reagieren. 2024 halfen diese Daten, Hotspots von Nutztierrissen zu erkennen, mit Landwirten ins Gespräch zu kommen und gemeinsam bessere Schutzmethoden zu entwickeln.

Mehr als nur Bewegungen: Lebensräume verstehen

Die GPS-Daten zeigen nicht nur Wege, sondern auch, welche Lebensräume bevorzugt werden. Mit Satellitendaten, Untersuchungen an Rissplätzen und Habitat-Analysen erkennen wir, welche Faktoren entscheidend sind – etwa Nähe zu Wasserstellen, Vegetationsdichte oder Temperaturunterschiede. Dieses Wissen hilft, wichtige Korridore und Rückzugsräume langfristig zu sichern.

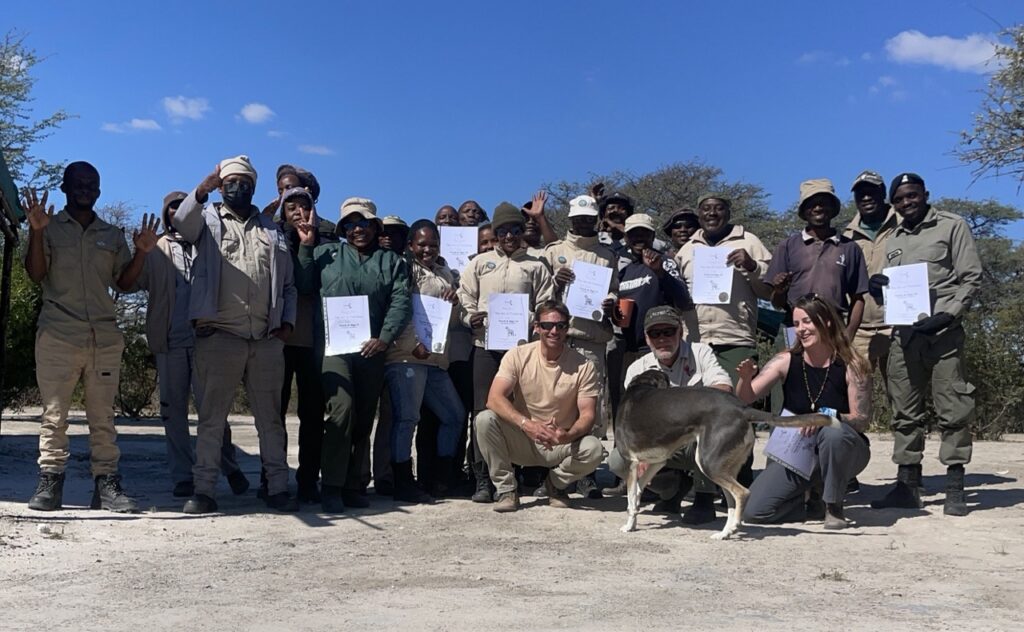

Wissen weitergeben

Ein Kernpunkt unserer Arbeit ist die Ausbildung lokaler Fachkräfte. 2024 haben wir Mitarbeiter der Behörde für Wildtiere und Nationalparks (DWNP) in der Bedienung von GPS-Technologie geschult. San-Tracker, die ihr Wissen bisher ausschliesslich traditionell nutzten, arbeiten nun zusätzlich mit digitalen Tools wie CyberTracker und tragen Daten in Echtzeit ein. So wird das Wissen in die Gemeinschaft zurückgetragen und bleibt nachhaltig bestehen.

Wirkung für den Naturschutz

Die Bedeutung dieser Forschung reicht weit über die Wissenschaft hinaus. Langfristige Telemetrie-Daten fliessen direkt in die Wildtier-Strategien Botswanas ein und helfen Entscheidungsträgern, den Schutz der Raubtiere mit den Bedürfnissen der Gemeinschaften in Einklang zu bringen. So zeigt etwa das Wissen über die Streifgebiete der Löwen, wo Weideflächen sinnvoll angelegt werden können, um Konflikte zu verringern. Ebenso hilft das Verständnis dafür, wie Leoparden ihre Reviere zwischen Regen- und Trockenzeit verschieben, Zeiten mit erhöhtem Risiko für Viehverluste frühzeitig zu erkennen.

Darüber hinaus tragen die Ergebnisse von LEC auch zur internationalen Forschungsgemeinschaft bei. Sie liefern einige der detailliertesten Daten, die es weltweit zur Ökologie von Raubtieren in Trockengebieten gibt. Diese Erkenntnisse sind von unschätzbarem Wert – sowohl für Vergleichsstudien als auch für Naturschutzprojekte in ähnlichen Ökosystemen quer durch Afrika.

Ein Modell für Koexistenz

Am Ende steht für uns ein klares Ziel: Ein Kalahari, in dem Menschen und Raubtiere nachhaltig zusammenleben können. Indem wir ihren Wegen folgen, ihre Entscheidungen verstehen und dieses Wissen mit den Menschen vor Ort teilen, legen wir den Grundstein für eine gemeinsame Zukunft. Die Verbindung von Technologie, Tradition und Gemeinschaft macht dieses Projekt zu mehr als Forschung – es ist ein Vorbild dafür, wie Naturschutz im 21. Jahrhundert gelingen kann.